在深圳半导体产业加速布局“后摩尔时代”技术制高点的战略窗口期,西交利物浦大学与深圳市华芯邦科技有限公司共建的‘西交利物浦大学华芯先进半导体校企联合研究院’(以下简称“研究院”)于2025年4月2日揭牌成立,正式进驻深圳市龙华区鸿湖科技园。作为产学研深度融合的新型创新载体,研究院以架构创新与材料革新为双轮驱动,深度嵌入深圳机器人、半导体及集成电路产业生态,致力于突破技术转化瓶颈,构建从基础研究到产业应用的全链条创新体系。

研究院的成立不仅标志着校企合作的深化,更瞄准半导体技术发展的五大前沿领域:

1.人工智能芯片感存算一体化:为机器人、智能终端提供高算力、低功耗解决方案;

2.高精度传感芯片与工艺:适配工业自动化、物联网设备对精密传感的需求;

3.下一代半导体材料与器件:突破硅基限制,探索氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等新材料,助力芯片微型化与性能跃升;

4.硅基模拟及混合信号集成电路:优化通信、车载电子等场景的芯片设计;

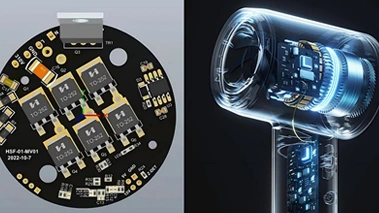

5.异构集成先进封装技术:通过模块化封装提升芯片集成度,满足人工智能物联网(AIoT)多元化需求。

这些技术方向与深圳产业集群高度契合,研究院的入驻将直接对接深圳半导体与机器人企业的技术需求,例如,本地机器人企业对高性能、低功耗芯片需求旺盛,研究院的感存算一体架构可加速机器人边缘计算能力;而园区集成电路企业则能借助先进封装技术,实现芯片定制化设计与快速迭代。

产学研协同创新,构建半导体产业生态闭环

1. 技术转化与产业链协同

研究院依托华芯邦“设计-封测-制造”全产业链能力,大幅缩短实验室成果到量产的转化周期。其异构集成封装技术已应用于华芯邦智能制造基地,未来可通过园区平台推广至更多企业。此外,鸿湖科技园集聚的低空经济、AI公共服务等场景,为芯片技术提供验证场域。例如,无人机导航芯片、智能传感器等产品可在园区内实现从研发到落地的闭环测试。

2. 国际化视野与本土实践结合

西浦的国际化研究团队与华芯邦的产业经验深度融合,聚焦半导体材料、架构等“卡脖子”领域,推动氮化镓、碳化硅等新材料的产业化应用。这种“全球技术+本土转化”的模式,为国产半导体技术突破提供新路径。

3. 校企合作生态示范

研究院与南京航空航天大学深圳研究院等机构形成互补,共建“产学研基地”,覆盖半导体设计、封装、低空经济等多领域。这种跨学科协作模式,不仅强化技术生态,更为行业树立了校企协同的标杆。

人才链对接产业链,培育复合型创新力量

在人才培养方面,研究院创新推行“双导师制”与产线实训,学生可深入华芯邦研发中心及深圳智能制造基地,掌握芯片设计、封装全流程实战经验。同时,校企联合开发AI芯片、先进封装等课程,定向输送“懂理论、通产业”的复合型人才。而对深圳产业集群需求,半导体企业的高端人才缺口,研究院通过国际化教育体系与产业需求结合,为华为、大疆、中芯国际等本地企业提供具备全球竞争力的技术人才,助力产业可持续发展。

打造湾区半导体创新高地,突破“卡脖子”瓶颈

西交利物浦大学—华芯先进半导体校企联合研究院通过架构与材料创新推动技术自主可控,显著提升国产芯片在人工智能、机器人等关键领域的竞争力,助力中国半导体产业突破海外技术依赖;同时,依托鸿湖科技园的专业化平台优势,吸引半导体设计、制造、封装及应用领域的上下游企业深度协同,形成完整产业链条与技术策源地,并与华芯邦台北研发中心、西交利物浦大学全球学术网络联动,加速国际先进技术本土化融合及国产半导体技术的全球化布局,构建“自主创新+产业聚集+国际合作”三位一体的战略发展格局。

鸿湖科技园位于深圳市龙华区七大重点片区之一的鹭湖中心城,是龙华区面向未来、引领新质生产力发展的新一代中心区,成为辐射大湾区的深圳北部新中心。西交利物浦大学—华芯先进半导体校企联合研究院的入驻,标志着深圳半导体产业“产学研用”一体化生态迈入新阶段。未来,研究院将与鸿湖科技园内企业深度协同,以技术突破与人才培育双轮驱动,推动中国半导体产业向高效率、低功耗、自主可控方向升级,为粤港澳大湾区打造世界级集成电路产业集群注入强劲动能。